Introduction

Le changement climatique est aujourd’hui une réalité incontournable, particulièrement en Afrique de l’Ouest, où ses effets sont de plus en plus visibles. Le Sénégal, et plus précisément Dakar, est au cœur de cette problématique, avec une recrudescence des inondations, amplifiée par une urbanisation rapide et souvent mal maitrisée (Cissé, 2022 ; Ndiaye, 2015 ; Sane, 2013).

Les effets du changement climatique se manifestent par des variations durables du climat, marquées par des phénomènes météorologiques extrêmes comme les sécheresses ou les inondations. En Afrique de l’Ouest, la fréquence et l’intensité de ces catastrophes ont considérablement augmenté ces dernières décennies. Dakar, avec ses 70 km de côtes et sa densité démographique élevée, est particulièrement vulnérable à ces phénomènes. L’irrégularité des précipitations, combinée à des épisodes pluvieux de plus en plus violents, accentue cette situation. Les inondations de 2009 ont marqué un tournant avec des pertes humaines et économiques considérables (Cissé, 2019 ; Leclercq, 2020).

Dakar, comme beaucoup de capitales africaines, connaît une croissance démographique exponentielle. Depuis l’indépendance, l’urbanisation s’est accélérée, souvent sans planification adéquate, entraînant des constructions sur des zones inondables. Cette situation s’est aggravée par la perte des surfaces d’infiltration naturelle et l’obstruction des cours d’eau, rendant la ville et ses banlieues encore plus vulnérables aux inondations (Amicale des Diplômés de l’École Polytechnique de Thiès, 2010 ; Cissé, 2019 ; Sane, 2013 - photos 1 et 2).

Photo 1 - Exemple de zones inondées dans le département de Pikine

Crédit photo : E. Grolleau, 20/04/2024

Photo 2 - Exemple de zones inondées dans la commune de Keur Massar Nord

Crédit photo : E. Grolleau, 13/05/2024

Les inondations dans la périphérie de Dakar sont issues à la fois de causes naturelles (climat et géomorphologie) et de causes anthropiques (urbanisation incontrôlée, perte des zones d’infiltration). Face à ce défi croissant, depuis 1992, des organisations mondiales réfléchissent et insufflent des stratégies d’adaptation aux changements climatiques qui sont reproduites aux niveaux national et régional. Inscrites dans les planifications globales, les stratégies locales semblent être celles qui permettent la meilleure évolution des pratiques pour limiter la vulnérabilité des populations. Au Sénégal, le contexte des inondations récurrentes a amené le Gouvernement à élaborer un projet de développement urbain nommé : « Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’adaptation au changement climatique (PROGEP) ». Ce projet co-financé par la Banque mondiale a pour principal objectif de « réduire les risques d’inondation dans les zones périurbaines de Dakar et de préserver les populations vivant dans les zones sujettes aux inondations » (ADM, 2012). Son lancement remonte à novembre 2012, avec une date de fin initialement prévue pour décembre 2019. Toutefois, en raison de la pandémie de COVID-19, elle a été prolongée une première fois jusqu'en mars 2020, puis une seconde fois jusqu'en mai 2020.

En conséquence des pluies diluviennes survenues en septembre 2020, une deuxième phase du PROGEP a été lancée. Son objectif est de limiter les risques d’inondation mais aussi « d’améliorer la capacité de planification et de mise en œuvre de pratiques de gestion de la ville durable » (ADM, 2021). Si les efforts pour atténuer les effets des inondations sont amorcés, le succès de ces initiatives dépend en grande partie de la participation active de tous les acteurs. Les autorités locales, la société civile, les organisations internationales et les communautés travaillent ensemble pour construire une résilience durable face à ces enjeux. Les PROGEP I et II agissent ainsi dans une démarche participative des communautés afin de responsabiliser les acteurs et les populations locales et de répondre aux besoins des habitants. Parmi l’ensemble des acteurs locaux, les femmes sont vraisemblablement des actrices incontournables dans la mise en place et le partage des stratégies d’adaptations locales. Ce projet favorise la participation et le leadership des femmes qui apparaissent comme l’une des catégories les plus vulnérables face aux inondations. En effet, bien qu’elles soient le plus souvent en première ligne des inondations en tant que premières intervenantes, elles demeurent exposées à divers facteurs (violence, mariages, travaux domestiques) ce qui accroît leur vulnérabilité.

Cet article présente le terrain d’études et le dispositif méthodologique mis en place pour mener à bien une enquête auprès des femmes du quartier de Keur Massar (photo 3). Cette immersion sur le terrain a permis d’observer, d’interroger et d’analyser la manière dont les populations et les acteurs concernés font face aux défis climatiques, en particulier aux inondations. Les stratégies mises en œuvre par les habitantes caractérisent l’implication des femmes dans la gestion des inondations et les rôles qu’elles occupent au sein du quartier.

Un dispositif d’enquête in situ fondé sur une approche qualitative

La collecte de données s’est effectuée dans le cadre d’une mission de terrain pour le Groupe d’étude, de recherche et d’appui au développement (GERAD) entre février et mai 2024. Dans un premier temps, les données administratives, rapports d’études et écrits scientifiques ont été mobilisés pour appréhender le terrain d’étude. L’immersion à Keur Massar s’est effectuée, dans un deuxième temps, aux côtés des membres du GERAD. Dans ce contexte, le carnet de terrain s’est avéré être un outil incontournable pour rendre compte des observations des aménagements du quartier, des pratiques des habitant·e·s et des rencontres auprès des acteurs et actrices. Le dispositif d’enquête s’appuie donc sur la collecte d’un corpus de données qualitatives permettant de caractériser le rôle et la place des femmes de Keur Massar dans la gestion des inondations.

Enquête à Keur Massar : un nouveau département de Dakar, impacté par les inondations

La construction administrative du département de Keur Massar repose sur une évolution en deux phases principales. Tout d'abord, Keur Massar, autrefois peuplé majoritairement de communautés Ouolofs, Lébous et Toucouleurs, a connu un premier élargissement dans les années 1920 avec l'arrivée d'agriculteurs et d'éleveurs ruraux, suivie d'une migration urbaine accrue dans les années 1990. Ce dernier phénomène s'explique par la saturation des banlieues de Pikine et l'engorgement de Dakar, ce qui a poussé de nouveaux résidents à s'établir dans cette région en quête d'urbanisation (Diatta, 2019 ; Ndao et Diallo, sans date).

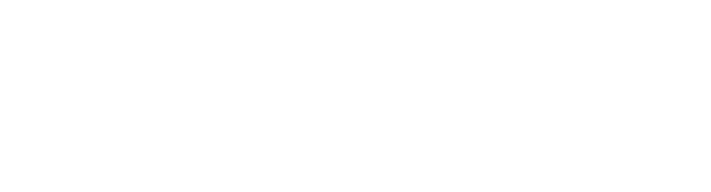

La commune de Keur Massar a été officiellement créée en 1996, lors de l’Acte II de la décentralisation, par le décret n°96-745 du 30 août 1996, incluant d'autres communes d'arrondissement dans les départements de Pikine, Dakar, Guédiawaye et Rufisque. Cette commune est devenue un département en 2021, composé de trois arrondissements : Yeumbeul, Jaxaay, et Malika, avec un découpage en six communes distinctes. (fig. 1).

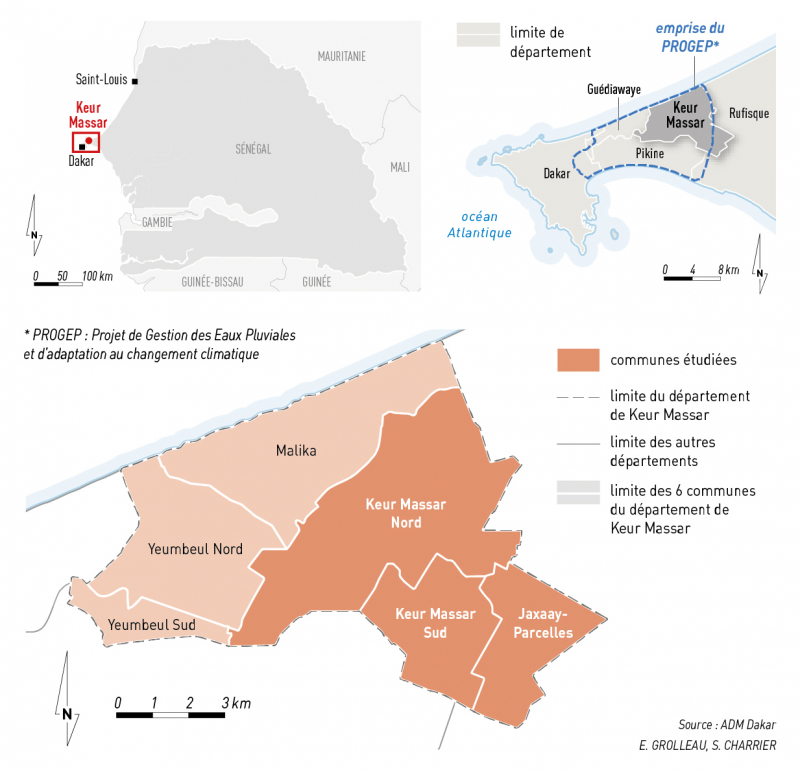

Les communes étudiées dans le cadre de ce projet, à savoir Keur Massar Nord, Keur Massar Sud, et Jaxaay-Parcelles, ont été particulièrement impactées par les inondations de 2020. En effet, c’est une zone très vulnérable à ces catastrophes en raison de son climat et de sa géomorphologie particulière. Le bassin versant du Marigot de Mbao, où se situe Keur Massar, est mal drainé, avec de nombreuses zones humides et peu d’écoulement des eaux. En plus des facteurs naturels, l'urbanisation rapide du département exacerbe les risques d'inondation, engendrant une imperméabilisation des sols, des constructions dans les zones inappropriées (comme les lits des cours d'eau) et accélérant l'érosion des sols due aux prélèvements de sable. La saturation des sols et l’absence de systèmes de drainage efficaces ont contribué à aggraver la situation, touchant environ 60 000 personnes pour une population totale d’environ 593 000 habitants. Les habitations, souvent précaires, sont majoritairement localisées dans des zones à risque élevé d'inondation (fig. 2, « zone humide ou inondable »), rendant le cadre de vie difficile.

Les premiers pas dans le quartier de Keur Massar confrontent les représentations du terrain, issues des écrits et des articles mobilisés pour appréhender l’espace d’étude, aux pratiques spatiales observées in situ. L’exploration du terrain s’opère avec les partenaires de la mission (GERAD) et se concrétise par des déambulations, des visites et des rencontres avec la population. Les premiers déplacements dans le quartier ont fait l’objet d’une « observation flottante » puisqu’aucun critère n’a volontairement été établi au préalable. En reprenant les mots de C. Petonnet, cette méthode d’observation « consiste à rester en toutes circonstances vacant et disponible, à ne pas mobiliser l’attention sur un objet précis, mais à la laisser « flotter » afin que les informations […] pénètrent sans filtre » (Morange et Schmoll, 2016). De cette façon, les premières visites sur le terrain se sont faites de façon exploratoires, en adoptant une position d’observation des aménagements et des modes d’habiter des habitants du quartier Keur Massar.

Cette phase d’exploration est marquée par les deux premiers déplacements au cœur du terrain d‘étude. Le premier permet d’observer les travaux réalisés lors du PROGEP I et de constater les lieux affectés par les inondations. L’enjeu de cette journée consiste à s’approprier la zone d’étude, l’organisation spatiale du quartier, les aménagements réalisés ou en cours et d’observer les pratiques socio-spatiales des habitants. Au-delà de l’observation, les rencontres avec la population permettent de mieux appréhender les défis auxquels les habitants font face après les inondations.

Une deuxième journée de terrain, avec un ancien acteur du PROGEP I, confirme la pertinence des entretiens in situ auprès des acteurs de terrain. Grâce aux récits en contexte des ouvrages issus du PROGEP I et des travaux en cours menés par les acteurs des Eaux et forêts ou les directeurs de chantiers, les membres du GERAD appréhendent à la fois le fonctionnement local et les actions en cours dans le quartier.

Ces temps de présence, dans le quartier de Keur Massar, permettent d’aller à la rencontre des habitants et d’accéder aux récits d’expériences vécues des inondations par les habitants. Ces derniers contribuent à nourrir la compréhension de leur vulnérabilité croissante et les moyens mis à leur disposition pour y faire face.

À la rencontre des acteurs locaux : l’entretien semi-directif et sa traduction

L’observation des pratiques socio-spatiales et les entretiens auprès des acteurs locaux, y compris les habitants, est le mode de recueil de données privilégié pour cette étude. L’entretien semi-directif est l’outil qualitatif choisi pour « accéder à la façon dont les interlocuteurs formulent les questions et les problèmes » (Morange, Schmoll, 2016). Le choix des enquêtés s’est porté d’une part sur les acteurs du PROGEP II et d’autre part sur les habitants de la zone d’étude.

Les enjeux de ces entretiens étaient multiples. Premièrement, les entretiens avec les principaux acteurs du PROGEP II, à savoir les acteurs institutionnels, les maires des communes retenues (Keur Massar Nord, Keur Massar Sud et Jaxaay) ou encore les délégués de quartier. Ces acteurs interfèrent aussi avec les structures locales de développement comme le Comités locaux d’initiatives pour la gestion des eaux pluviales (COLIGEP), les Organisations communautaires de Base (OCB), et les Comités de gestion des inondations. L’ensemble de ces entretiens avaient pour objectif de comprendre le rôle de chaque acteur dans le PROGEP II, et de cerner de quelle manière ils contribuent à la gestion des inondations, et les liens éventuels qu’ils ont avec la population.

Deuxièmement, les entretiens avec les populations impactées par les inondations, devaient permettre de recueillir leurs perceptions concernant les inondations, mais aussi d’identifier ce qu’ils ont mis en place pour y faire face. Enfin, les entretiens avec les femmes étaient spécifiquement destinés à remarquer de quelle manière elles contribuent à la gestion des inondations, et plus globalement à la vie du quartier. Ainsi, plusieurs situations d’entretiens avec des femmes ont été rencontrées : entretien avec l’habitante n°1, Badenu Gox1 et secrétaire générale du district sanitaire de Keur Massar ; entretien avec l’habitante n°5, déléguée de quartier.

Le guide d’entretien pour les acteurs du PROGEP II était différent de celui des habitants. Il concernait surtout leur rôle et leur implication dans le PROGEP II, tandis que celui des habitants concernait davantage les stratégies d’adaptation et le rôle des femmes. Les membres du GERAD, ont facilité l’accès à une diversité d’enquêtés comprenant les acteurs institutionnels, les acteurs locaux et communautaires ou les habitants, en particulier les femmes. La majorité des entretiens se sont déroulés en présence de membres du GERAD, afin de fluidifier les échanges et permettre une proximité linguistique obtenue par la traduction instantanée des informations partagées. En effet, compte tenu de la barrière de la langue, les questions formulées ont parfois été reformulées pour inviter à l’échange et à la discussion. Dans cet ordre d’idées, l’une des principales difficultés pour mener ces entretiens, a été de veiller à une certaine proximité sociale. En ce sens, il s’agissait de porter une attention particulière au respect des cultures et au fonctionnement local, mais aussi de s’assurer d’utiliser un langage neutre, surtout pour les enquêtés qui ont été/seront à nouveau victimes des inondations2.

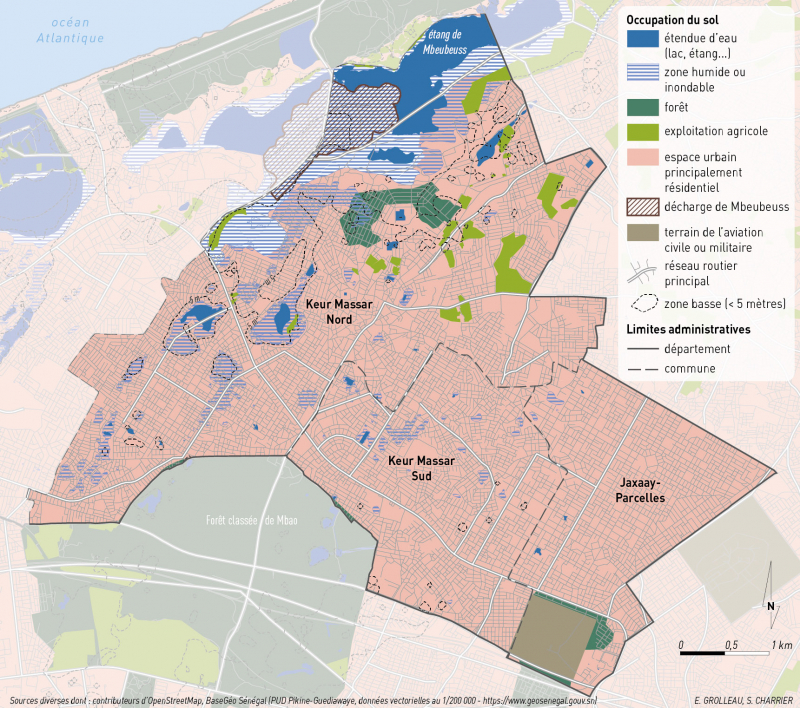

Chaque entretien a été enregistré et complété par les informations consignées dans un carnet de terrain. Les notes prises dans ce carnet concernaient les circonstances et le déroulement de l’entretien. Il s’agissait de consigner les bruits, les moments de silence, les interruptions, la présence ou le passage de tierces personnes, le comportement de l’enquêté, sa réaction aux questions, les expressions utilisées, ainsi que toute information pouvant influencer la compréhension des réponses par l’enquêteur. Il convenait également de noter des extraits des formulations de réponses de l’enquêté. Tous les entretiens ont été transcrits et/ou retranscris en fonction de la langue utilisée. Le choix d’une transcription totale s’est imposé pour ne pas dénaturer l’authenticité des réponses, mais aussi pour ne pas amplifier les incompréhensions liées aux usages d’une langue différente. En définitive, toutes les transcriptions d’entretiens ont été complétées par une description de la situation dans le carnet de terrain et des photographies (photo 4).

Les informations issues de la transcription intégrale et du carnet de terrain permettent in fine de porter un regard à la fois réflexif et prospectif sur la démarche adoptée et confirment la complémentarité entre les entretiens semi-directifs et le carnet de terrain dans le dispositif méthodologique adopté.

Le carnet de terrain : un outil incontournable

Les ressources mobilisées pour la mise en place du carnet de terrain sont principalement l’ouvrage de M. Morange et C. Schmoll intitulé Les outils qualitatifs en géographie : Méthodes et applications (2016) pour tout ce qui relève de l’observation in situ ou de l’intérêt de définir ses objets de recherche, les thèmes sur lesquels l’attention doit se focaliser. Certains auteurs comme S. Beaud (1997) et A. Revillard (2018-2019) ont permis grâce à leur ouvrage respectif de comprendre les règles relatives au contenu du carnet de terrain. Le carnet de terrain qui selon G. Didi-Huberman (2021) désigne l’action de « regarder avec des mots » a été au cœur du processus méthodologique.

Chaque jour de terrain a été transcrit en commençant par des informations sur le déroulement de la situation, c’est-à-dire l’heure, la date, le lieu et les divers éléments qui peuvent influencer l’observation. Cette partie est essentielle pour poser le cadre de l’observation et faciliter l’analyse par la suite. Deux carnets de terrain sont utilisés au quotidien : le premier pour les observations instantanées comme les conditions d’observation, les éléments importants, la schématisation d’une scène particulière et le deuxième axe sur l’analyse et adopte une démarche prospective. De cette façon, ce deuxième carnet contient des informations ordonnées avec un enchaînement de plusieurs registres de notes.

Au sein des notes descriptives figure tout ce qui se rapporte au cadre spatio-temporel qui a été observé, mais aussi aux individus présents et aux différentes interactions observées (photo 5). De cette façon, il s’agit de porter une attention particulière aux acteurs présents, leurs statuts, leur sexe et la manière dont ils communiquent entre eux. Dans le contexte des inondations, il convenait de s’attarder sur des thèmes précis comme la morphologie urbaine, afin d’affirmer ou de nuancer ce que la plupart des ouvrages affirment concernant l’urbanisation « incontrôlée » ; la vie du quartier, pour comprendre les jeux d’acteurs et les rôles de chacun ; le logement, afin de constater les possibles dégâts causés par les inondations et les stratégies individuelles de secours mises en place ou encore les acteurs en présence, que ce soit ceux qui ont un lien inhérent dans la gestion des inondations et ceux qui contribuent à la vie du quartier.

Photo 5 - Extrait du carnet de terrain : notes descriptives

Source : carnet de terrain d’Elisa Grolleau, 02/05/2024

Les notes méthodologiques consistent principalement à rendre compte des observations et des situations d’entretien sur le terrain. Ces notes précisent notamment l’accueil des équipes du GERAD dans ce quartier, l’intégration au sein des populations et leur perception. On y retrouve les notes précédemment décrites lors des entretiens auxquelles s’ajoutent les notes plus subjectives relatives à la façon dont l’enquêteur est perçu par les populations, mais aussi la manière dont il a réussi à s’intégrer et quelles ont été les plus grandes difficultés. Dans le cadre de cette étude, la perception et l’accueil de l’enquêteur par les habitants ont été largement simplifiés par la présence d’un intermédiaire. Les principales difficultés ont concerné la compréhension de la langue locale, ce qui a conduit à insérer des notes relatives au vocabulaire employé et à la création d’un lexique.

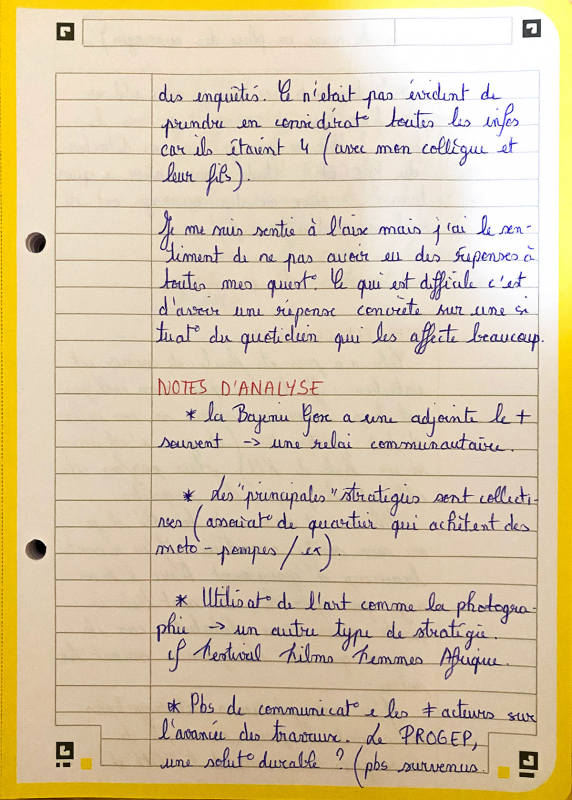

Les notes d’analyse, quant à elles, correspondent aux prémices d’une interprétation, aux premières hypothèses et aux pistes de réflexion (photo 6). Elles sont complétées par des notes prospectives qui ont pour but d’anticiper les objets des prochaines observations. Les notes prospectives permettent aussi de porter l’attention sur des éléments à approfondir ou d’autres éléments qui ne faisaient pas initialement partie des thèmes observés. Toutefois, ces deux registres de notes dépendent du nombre d’informations collectées. En ce sens, elles sont parfois peu nombreuses, voire inexistantes, lors d’une sortie de terrain. Il est tout de même important de notifier les éléments récurrents, pour enrichir l’analyse issue des observations, des rencontres et des échanges avec les habitants.

Photo 6 - Extrait du carnet de terrain : notes d’analyse

Source : carnet de terrain d’Elisa Grolleau, 02/05/2024

Enfin, les notes personnelles, concernent les impressions du chercheur sur son terrain, qu’elles soient l’objet d’étonnement, de ressentis positifs ou négatifs. Si la neutralité est le mot d’ordre dans l’ensemble des notes de description méthodologique ou d’analyse, les notes personnelles sont le récit des évènements observés et perçus par le chercheur. Ces notes offrent un espace d’écriture alternatif et d’expression libre. Elles ont été essentielles pour prendre du recul sur certaines situations vécues.

Le principal atout des carnets de terrain alimentés au quotidien réside dans leur capacité à enregistrer et à porter une attention particulière aux détails, qu’aux observations de scènes tant ordinaires qu’exceptionnelles pour le chercheur. Les notes offrent une approche sensible des lieux traversés, des modes de vie et des effets des inondations observés dans le quartier. La mise en place de cette méthode a aussi permis de récolter des extraits de discours, d’échanges, des citations lors des rencontres avec les acteurs et la population. In fine, le carnet de terrain permet de compiler, jour après jour, l’ensemble des observations, des rencontres et des perceptions des acteurs (y compris les habitants). Pour mener à bien l’analyse des effets des inondations sur les habitants du quartier, il a été indispensable de relire - à plusieurs reprises et régulièrement, les notes des jours de terrain précédents. Cette démarche itérative contribue d'enrichir l’analyse, mais aussi de compléter ou de nuancer certaines notes écrites, avant que l’information ne soit « digérée ». Le fait de revenir sur les notes a posteriori a été essentiel pour préciser, affiner et objectiver l’analyse du rôle des femmes dans la gestion des inondations dans le quartier de Keur Massar.

Le rôle et la place des femmes dans la gestion des inondations

L'implication des femmes dans la gestion des inondations : des « gardiennes de la maison » aux premières intervenantes

Les femmes, souvent qualifiées de « vulnérables » face aux inondations (GERAD, 2022 ; Salimata, 2012), s'identifient avant tout comme les « gardiennes de la maison ». Ce sont elles qui, par leur présence constante au sein du foyer, subissent directement les impacts des inondations. Comme le souligne une habitante « la plupart du temps, ce sont les femmes qui subissent les impacts parce qu’elles sont tout le temps au sein du ménage » (habitante n°5, 02/05/24). En effet, en raison de la répartition des rôles au sein du foyer, les femmes se trouvent en première ligne lors de la saison des pluies, alors que les hommes sont absents pour travailler : « Parce que si la maison est inondée, est-ce que tu as vu un homme ici ? [...] Ce sont toujours les femmes qui sont plus fatiguées que les hommes. » (déléguée de quartier n°3, 29/04/24).

Leur rôle ne se limite pas seulement à la protection de la maison, mais inclut aussi la surveillance des enfants pendant ces périodes critiques : « Il faut toujours s’acquitter de tout et surveiller les enfants quand il y a l’hivernage. C’est nous qui restons à la maison, pour retenir les enfants de ne pas sortir surtout. » (habitante n°5, 02/05/24). Cette proximité avec les risques les place comme premières intervenantes dans la gestion des inondations, jouant ainsi un rôle clé dans la préservation du foyer et de la famille.

Face à cette exposition, les femmes développent diverses stratégies d'adaptation. La première repose sur l'utilisation de moyens rudimentaires, comme l'illustrent certains témoignages : « Personnellement, devant ma porte, je mets un dispositif d’eau de javel et détergents. [...] Les moustiquaires aussi. » (habitante n°10, 16/05/24) ou encore « On est obligé de cuisiner pour au moins une semaine [...] à cause de l’eau tu ne peux pas sortir et aller à la boutique » (habitante n°9, 16/05/24).

La solidarité entre femmes s'avère également cruciale. Elles s'entraident pour faire face aux inondations : « Nous nous sommes dit alors que pour que tout ça s’arrête il faut qu’on essaye de régler le problème de l’inondation » (habitante n°8, 16/05/24). De plus, certaines femmes prennent l’initiative d’organiser des achats groupés pour leurs voisines : « S’il y a une femme qui est véhiculée [...] elle sort sa voiture et fait le marché pour les autres. » (habitante n°5, 02/05/24). Elles font aussi appel à la jeunesse locale pour les assister : « Des fois pour aller chercher la pompe de l’autre côté, je prends mon propre argent et je le donne aux jeunes sans que personne ne soit au courant » (habitante n°10, 16/05/24), renforçant ainsi la coopération intergénérationnelle. « Nous donnons nos idées et eux ils amènent leur force [...] » (habitante n°5, 02/05/24).

Les femmes ne se contentent pas d’agir au niveau domestique. Elles prennent également la parole pour dénoncer et informer : « Je serai la porte-parole de ces inondés, de ces femmes qui n’ont pas de voix [...] On a fait des émissions [...] pour les soulager des inondations » (habitante n°1, 18/04/24). Leur rôle inclut également la sensibilisation sur les risques sanitaires liés aux inondations, mais aussi sur les comportements à adopter pour éviter d’autres problèmes : « On sensibilisait également sur les bons comportements [...] on a joué vraiment un rôle crucial » (habitante n°1, 16/04/24).

Certaines femmes, notamment les « Bajenu Gox », remplissent un rôle élargi de relais communautaires, en assurant la promotion de la santé maternelle et infantile, tout en intervenant également dans d’autres domaines : « On est Bajenu [...] on est dans le domaine de la santé, de l’éducation, du juridique... on est partout » (habitante n°1, 16/04/24). Cette polyvalence démontre l'importance de leur contribution à la gestion des inondations, que ce soit en matière de prévention, de dénonciation ou de limitation des impacts.

La perception du rôle des femmes dans la gestion des inondations

L’implication des femmes dans la gestion des inondations a été unanimement reconnue par les acteurs interrogés. Deux questions principales ont été posées pour évaluer leur contribution : comment qualifier leur rôle et estimer leur importance dans la lutte contre les inondations. Les réponses des acteurs masculins ont mis en lumière l’importance essentiel de leur rôle.

« Elles ont joué un rôle très important […] on dit souvent que les femmes sont vulnérables, mais dans notre combat, elles sont toujours en première ligne. Parmi nos leaders, il y avait des femmes, et ce sont elles qui ont participé le plus, plus que les hommes » (Acteur institutionnel communal n°1, 19/04/24).

Les femmes sont vues comme des actrices clés, non seulement pour leur présence et leur disponibilité, mais aussi pour leur capacité à mobiliser des ressources dans les moments critiques. Un autre acteur précise leur rôle actif sur le terrain : « L'année dernière, on avait recruté des volontaires, la majorité était des jeunes filles. Elles travaillaient tard dans la nuit pour effectuer des tâches essentielles comme le pompage d'eau. […] Sans elles, nous n'aurions pas pu intervenir dans autant de zones » (Acteur institutionnel communal n°2, 26/04/24). Cette participation renforce leur position dans le cadre du PROGEP II, où elles sont intégrées en tant que ressources précieuses.

Leur importance dans la gestion des inondations va au-delà des actions immédiates. Elles participent également à la structuration des activités communautaires. Un acteur institutionnel souligne à cet effet que : « En voyant le travail qu’elles accomplissent, nous avons décidé que 30% des membres des COLIGEP3 doivent être des femmes. Nous envisageons même d'augmenter ce pourcentage. […] Nous réfléchissons à des financements pour soutenir ces femmes qui font un excellent travail » (Membre de l'ADM n°2, 03/05/24).

En somme, les femmes ne sont pas seulement perçues comme des actrices de première ligne dans la gestion des inondations, mais aussi comme des agents économiques qui contribuent au développement des pratiques locales et à la mise en place de nouvelles initiatives au sein des quartiers. Leur rôle de veille, d’alerte et de soutien logistique leur confère une place centrale dans la lutte contre les inondations.

Les femmes : des actrices de développement

Les femmes ne se limitent pas à la gestion des inondations dans leur quartier, leur implication dépasse largement ce cadre. En effet, elles occupent une place essentielle dans l'organisation et le fonctionnement de leur communauté, notamment à travers la mise en place d'associations et de groupements qui encouragent l’entraide et stimulent le développement économique local.

Les femmes ont créé des associations qui favorisent la solidarité entre elles, en organisant des actions pour soutenir les ménages les plus vulnérables. Comme l'explique une résidente : « On achète aussi des condiments pour donner aux femmes et après tu dois payer. Quand la Korité est arrivée, on a acheté des oignons, des pommes de terre, du poivre, de l’ail, du piment pour donner aux femmes. Quand c’est la Tabaski, on fait la même chose. On s’entraide » (habitante n°4, 15/05/24). Grâce aux cotisations des membres, ces associations collectent des fonds pour subvenir aux besoins alimentaires ou matériels des femmes. Elles mettent également en place des systèmes de prêts sans intérêt pour permettre aux femmes de financer leurs besoins urgents : « Le prêt tournant, lorsque l’on cotise, tous les cinq du mois on donne 1 000 francs, si tu as besoin de quelque chose tu demandes. Moi je veux qu’on me prête 100 000, 200 000, 300 000 FCFA on te les prête sans intérêt et après tu rembourses » (habitante n°4, 22/04/24).

Le dynamisme économique des quartiers est aussi renforcé à travers les groupements de femmes. Les Groupements d’intérêt économique (GIE) et les Groupements de promotion féminine (GPF) sont des structures incontournables pour l’autonomisation des femmes. Nombre d'entre elles y sont impliquées dans des activités telles que la transformation de céréales (photos 7 et 8), la fabrication de savon ou encore la production d'eau de Javel. « Je forme les gens en savonnerie, en tomate, en javel, tout ça. Le Groupement s’appelle "Ande li guey" (travailler ensemble) » (habitante n°10, 16/05/24). Ces groupements permettent non seulement de répondre aux besoins quotidiens des femmes, mais aussi de renforcer l’économie locale par entrepreneuriat et la formation. Les activités de transformation alimentaire et artisanale contribuent aussi à l'insertion des femmes dans l'économie du quartier : « L’activité principale c’est la transformation, j’ai même eu mon diplôme 3FPT. On forme les femmes en savonnerie, en javellisation, en jus locaux et en céréales » (habitante n°9, 16/05/24).

Outre leur implication dans le développement économique, les femmes jouent un rôle important dans l'intégration sociale, en veillant à inclure les minorités, notamment les personnes handicapées : « Je forme des dames, on a une association qui s’occupe des enfants handicapés » (habitante n°8, 16/05/24). Elles s’efforcent également de promouvoir l’égalité des sexes et d'intégrer les femmes dans des fonctions de gouvernance locale, malgré les résistances initiales : « Comme ils n’ont pas l’habitude d’avoir une déléguée femme, ce sera difficile de gouverner. […] Ils n’avaient pas confiance parce qu’une femme ne peut pas gouverner 1 021 maisons » (déléguée de quartier n°3, 29/04/24).

Enfin, la mobilisation des femmes contre les violences fondées sur le genre (VBG) constitue un axe essentiel de leur engagement, en étroite relation avec le PROGEP II. Lors d’ateliers, les femmes échangent avec des experts pour mettre en place des commissions spécifiques dédiées à la lutte contre les VBG, impliquant les autorités locales (photos 9 et 10). Parmi les objectifs, il s'agit de sensibiliser sur les abus sexuels, de prévenir les violences et de réduire les grossesses précoces : « Les principales activités […] sont relatives à la causerie, aux visites à domicile et à des campagnes de sensibilisation » (Ateliers, 8-10 mai 2024). Ces initiatives illustrent le fort engagement des femmes dans la construction d’un environnement plus sûr et inclusif pour toutes les générations, tout en renforçant la cohésion sociale et le développement local.

Conclusion

Au sein de l’ensemble du dispositif méthodologique mis en place, il en ressort que les femmes jouent un rôle prépondérant dans la gestion des inondations. De diverses façons, elles sont aussi bien des « gardiennes de la maison », des porteuses de voix, que des actrices de développement. Leur influence est telle que cela dépasse le cadre de la lutte contre les inondations. Entre elles, les femmes sont des actrices de première ligne dans la réponse aux crises, développant des stratégies d'adaptation, favorisant l’entraide et mobilisant les ressources locales pour pallier les insuffisances structurelles. Que ce soit à travers les initiatives économiques, l’organisation communautaire ou la lutte contre les violences fondées sur le genre, les femmes démontrent un dynamisme remarquable. Leur contribution ne se limite pas à l’action immédiate, mais englobe aussi une vision à plus long terme du développement économique, social et humain. Ces initiatives soulignent non seulement leur capacité à s’adapter, mais aussi leur rôle essentiel dans la promotion d’un développement équitable et pérenne au sein du quartier.