Introduction

La question du risque est aujourd’hui omniprésente dans nos sociétés et peut être analysée comme une construction sociale et politique, fréquemment mise en avant pour justifier un certain nombre de décisions en matière d’aménagement (Martinais, Morel-Journel, Duchêne, 2006). Ce fut le cas dernièrement dans la gestion de deux sites anciennement minier et industriel de la banlieue d’Angers, à Trélazé.

La question du risque a été mise en avant pour justifier un certain nombre de démolitions, préalables à la réutilisation des sites. Pourtant, ce qui est aujourd’hui perçu comme « risque » ne l’était pas forcément autrefois. Alors qu’il est défini comme espace à « hauts risques » le site ardoisier est ainsi fréquemment décrit par les trélazéens de différentes générations comme un vaste terrain de jeu.

Dans le cas de « friches industrielles », pour employer l’expression consacrée, la notion de « risque » est invoquée en référence aux pollutions, à la fragilisation des structures, à l’instabilité du sous-sol en cas d’extraction minière… Nous analyserons la manière dont est construite la notion de risque au regard de stratégies de réinvestissement de ces anciens sites minier et industriel. Outre le devenir des anciennes ardoisières, nous envisagerons la démolition partielle de l’ancienne manufacture d’allumettes, qui fut l’objet de vives oppositions.

Afin d’analyser les logiques à l’œuvre à travers la référence aux « risques postindustriels », nous nous appuierons sur une analyse de la presse locale, sur les études commandées par les propriétaires, sur les contre-argumentaires produits par les associations, sur des notes prises lors de réunions publiques et sur des entretiens réalisés avec certains des acteurs en présence.

Nous présenterons dans un premier temps les sites et les enjeux qui les caractérisent, avant d’analyser la manière dont le risque a été invoqué par les propriétaires pour justifier leurs choix et leurs stratégies.

1. Démolitions du patrimoine industriel à Trélazé : un contexte angevin spécifique

Trélazé est une commune de la première couronne de la banlieue angevine (fig. 1), dont le développement est associé historiquement à l’extraction de l’ardoise, qui a façonné le paysage et l’histoire sociale de la commune (Coutant, 2003). Dans un contexte angevin peu propice au mouvement ouvrier, Trélazé a été un bastion syndical et laïc, et a été longtemps dirigée par le Parti communiste, constituant ainsi une exception à l’échelle départementale.

Depuis la victoire de M. Goua (PS) aux municipales de 1995 sur son prédécesseur communiste, la priorité affichée est à la modernisation de la commune, à la rupture par rapport à une situation antérieure jugée sclérosante. L’équipe actuelle dénonce une « ville ouvrière qui était fermée » et vante à l’inverse le « grand chambardement de la ville », la « métamorphose complète » qu’elle connaît depuis une dizaine d’années1. D’une culture politique locale ouvrière et communiste, on est passé à une culture entrepreneuriale2 affirmée. Cette volonté de rupture avec l’image d’une ville ouvrière et minière a des retombées sur la manière de concevoir les héritages ardoisiers et plus largement industriels. Dans le contexte actuel, ces héritages sont jugés encombrants, même s’il est impossible d’en faire complètement abstraction : Trélazé reste la « capitale de l’ardoise ». Alors qu’à Angers, les héritages industriels ont été régulièrement et systématiquement absorbés par la dynamique urbaine (Veschambre, 2008), à Trélazé les héritages demeurent prégnants et représentent un fort enjeu en termes d’aménagement.

Deux sites majeurs en friche

Une friche ardoisière de près de 200 hectares

Les ardoisières de Trélazé sont situées aux marges extrêmes du Massif armoricain, le long d’un axe sud-est/nord-est correspondant à un synclinal de schiste ordovicien. Exploité dès le XIIIe siècle à ciel ouvert, le schiste ardoisier a été extrait à partir du début du XIXe siècle par excavations. Cette succession d’exploitations a façonné un paysage de buttes de déchets, de carrières abandonnées, de grands fonds ennoyés (photo 1), de bâtiments plus ou moins ruinés.

Alors que cette activité s’est déployée sur 200 hectares et a employé plusieurs milliers de salariés au début du XXe siècle, la société des Ardoisières s’est aujourd’hui repliée sur un terrain de 40 hectares et n’emploie plus que 200 personnes.

Même si la mairie se réfère à l’idée de patrimoine ardoisier et plus encore à la mémoire ardoisière, la référence patrimoniale apparaît seconde, par rapport à l’idée de valoriser cette opportunité foncière, pour renforcer l’attractivité de la commune : « ce paysage unique, témoin du travail des hommes, possède également une valeur patrimoniale, qu’il s’agit de mettre en valeur »3. Cette conception s’est traduite au niveau du PLU (récemment annulé), qui déclarait la zone constructible. Position qui entre en contradiction avec celle de l’association l’Ardoise qui considère que le site ardoisier « est à considérer d’abord comme un territoire patrimonial interprété »4.

La mairie de Trélazé n’a pas la maîtrise directe de ce site racheté en grande partie (170 ha) par la Communauté d’agglomération en 2002. Mais il est évident que le point de vue du maire de Trélazé, vice-président de la Communauté d’agglomération, pèse lourd dans la gestion de ce dossier.

Une manufacture nationale d’allumettes

Lors de la révolution industrielle, au XIXe siècle, Trélazé a vu sa spécialisation industrielle renforcée avec la création en 1863 d’une fabrique d’allumettes (Fièvre, 2004). L’ouverture de cette usine a permis aux femmes des mineurs-carriers de trouver du travail sur place. Nationalisée en 1889, la manufacture a progressivement pris une grande place dans la production française. L’augmentation de la production a nécessité la construction d’un nouveau site de production, entre 1920 et 1928, mettant en œuvre des techniques particulièrement innovantes, avec l’emploi du béton armé. Cette technique récente convenait parfaitement aux contraintes de la production : une grande résistance au feu et une grande facilité d’entretien. Pour éviter le coût trop élevé, les ingénieurs ont eu l’idée de répéter les mêmes structures sur l’ensemble du site, ce qui lui confère une très grande homogénéité (photo 2).

Photo 2 – Vue aérienne du site de l’ancienne manufacture des allumettes avant son rachat par le Toit angevin

(Google, juillet 2006)

C’est en 1981 que la manufacture a fermé ses portes, la SEITA ayant décidé de recentrer sa production d’allumettes sur un autre site. Rachetée immédiatement par un entrepreneur, elle a ensuite fonctionné comme village d’entreprises et a accueilli plusieurs artistes, attirés par la faiblesse des loyers, l’ampleur et la qualité des espaces. En 2007, c’est un bailleur social privé, le Toit angevin, qui a racheté le site, qui doit accueillir, dans les 10 ans qui viennent, environ 400 logements et quelques activités.

Des démolitions contestées

Friche ardoisière : la démolition des ateliers de surface

Quelques démolitions, localisées (sur le site de Grand-Maison en 1987) ou plus diffuses (démontage des rails et tuyaux du système à air comprimé en 2001) ont déjà suscité des réactions fortes et contribué à mobiliser les défenseurs du patrimoine ardoisier : au début des années 2000, on ne compte pas moins de trois collectifs qui se mobilisent spécifiquement sur le sujet (Veschambre, 2008). Ce sont les démolitions de la fin de l’année 2005 qui ont été les plus importantes et les plus contestées par les collectifs mobilisés autour de ce patrimoine : selon le propriétaire du site, 17 bâtiments, soit un tiers de l’existant, ont alors été démolis. Cette campagne de démolition a concerné en particulier les ateliers du puits de l’Hermitage (photo 3), ainsi qu’un certain nombre de ruines disséminées sur l’ensemble du site.

Comme l’a souligné le géographe Philippe Cayla, spécialiste de l’activité ardoisière, ces démolitions ont donc porté pour l’essentiel sur des ateliers de surface, où avait lieu la fente de l’ardoise. Si le côté artisanal du travail des fendeurs est conservé au Musée de l’ardoise, tout ce qui renvoie à la taylorisation, à la prolétarisation des ouvriers est ainsi effacé. Alors que l’on envisage de conserver les chevalements, on ne va garder trace que d’une composante de l’activité des ardoisières, celle du travail de fond, qui a toujours été la plus valorisée socialement.

Démolitions aux Allumettes : des cheminée aux grandes halles

Aux Allumettes, après le dévoilement des grandes lignes du projet de réinvestissement du site, ce sont les trois grandes cheminées qui ont été abattues à l’automne 2008, ainsi que quelques petits bâtiments techniques, lors d’une première campagne de démolition. Démolitions de faible ampleur, mais qui ont profondément modifié le paysage de ce secteur de Trélazé. La seconde campagne, démarrée en janvier 2010, est de plus grande ampleur : conformément à l’étude commandée en 2007, ce sont entre le tiers et la moitié des superficies construites que les engins de démolition ont attaqué (photo 4), suscitant la réaction de plusieurs associations et l’attention de fonctionnaires de la culture, au niveau de Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et du Ministère de la culture. Il faut préciser que la qualité et l’originalité de cet ensemble avait été reconnues l’été précédent à travers le label patrimoine du XXe siècle5.

2. Justifier une stratégie de la démolition : la mise en exergue des risques

Dans les deux friches étudiées, la démolition représente ainsi le premier acte d’intervention des propriétaires. Un acte fort, qui exprime le pouvoir des nouveaux maîtres des lieux, mais suscite dans le même temps de vives émotions et contestations, bien relatées par la presse locale. Pour légitimer cette stratégie d’intervention, l’invocation des risques a été privilégiée.

Un argumentaire axé principalement sur les risques

La friche ardoisière : un espace « à hauts risques »

Directrice opérationnelle à la Société d’aménagement de la région angevine (SARA)6 en charge de l’élaboration du schéma directeur, Sophie Bel-let s’est d’abord vu confier la réalisation d’un programme d’action pour la sécurisation du site, en n’ayant pour seul élément tangible d’usage public futur que le passage de l’itinéraire Loire à vélo. Elle met en avant l’argument de la dangerosité : « il y avait une dangerosité forte liée à certains bâtiments, très sollicités par des visites non maîtrisées, du type « zone de non droit » »7. La directrice adjointe du service développement des territoires à l’agglomération aborde un autre aspect : « le terrain est un gruyère, les sols sont friables, ils peuvent très bien s’effondrer par endroits »8. Les élus ne sont pas en reste, qui parlent par exemple, de « véritable piège »9. C’est ainsi qu’ont été cartographiées les zones à risque de type 1, là où les risques d’effondrement sont jugés élevés et où l’on suppose la présence de « puits diffus ». Pour « sécuriser les lieux » et interdire l’accès aux zones les plus dangereuses, des clôtures ont été posées et des accès condamnés. À partir de l’été 2005, deux agents ont été affectés au site, avec des missions de maintenance et de surveillance. Avec les études commandées, ce sont les premières dépenses qui ont été engagées par le nouveau propriétaire.

Cette « sécurisation » du site (photo 5) se comprend fort bien compte tenu des responsabilités croissantes des élus en terme de sécurité. Il ne faut cependant pas perdre de vue le rapport spécifique entretenu par la population locale à cette vaste friche. Nombreux sont les témoignages de trélazéens qui se souviennent avoir pratiqué le site du temps des Ardoisières, à l’abri des regards. Les grands fonds (photo 1) ont longtemps servi de lieux de baignade10, ce qui est aujourd’hui formellement interdit.

Les usages « illicites » sont encore aujourd’hui avérés (squats, motos, ferraillage…), les deux agents recrutés ne suffisant pas à contrôler un espace d’une telle ampleur. Le message transmis par les autorités semble en décalage avec la perception du risque par les habitants, notamment les plus anciennement installés.

Lorsque démarrent les démolitions de l’automne 2005 et que monte la protestation, c’est ce registre de la sécurité qui est de nouveau mis en avant. L’Agglomération parle dans la presse locale d’un site à « hauts risques »11, alors même que les secteurs les plus dangereux sont à ce moment-là déjà clôturés. D’autres arguments sont cités en second rang, ceux notamment d’une « absence de signification particulière sur le plan historique et architectural »12 et d’une mauvaise image : à propos du passage du circuit Loire à vélo, l’adjointe à la culture nous déclare que l’on « ne peut pas laisser des ruines, comme après la guerre »13.

En résumé, c’est le mauvais état d’un bâti risquant de s’effondrer, dans le contexte plus large d’un « site piège », qui est mis en avant par le nouveau propriétaire, afin de justifier les démolitions.

Allumettes : des « cheminées dangereuses »

Dès que le nouveau propriétaire du site, le Toit angevin, commence à communiquer sur ses projets de construction de logements, la question des démolitions est mise en avant (« nous sommes au minimum de ce que nous devons raser »14) et l’argumentaire de la sécurité apparaît (« les deux cheminées sont peut-être symboliques du site mais elles sont dangereuses »). Affirmation prononcée bien avant que le diagnostic technique de l’état des cheminées n’ait été rendu (voir chronologie en annexe).

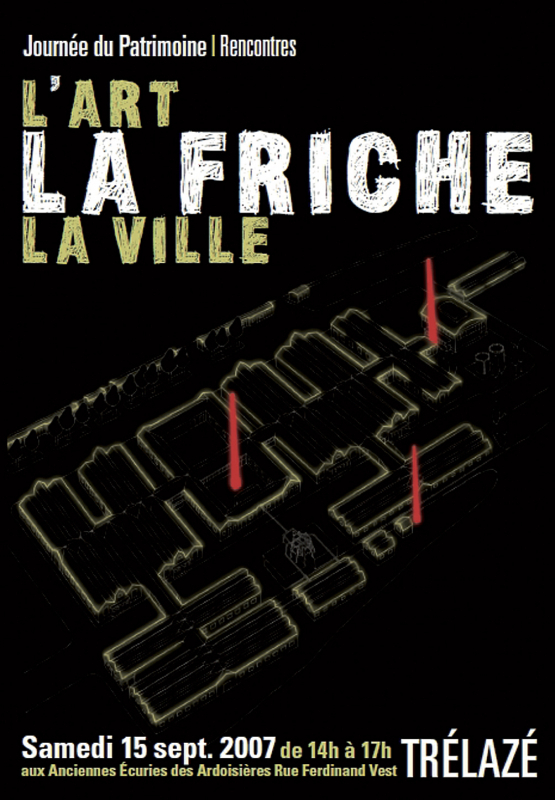

C’est autour des trois grandes cheminées du site (41 mètres pour les deux cheminées béton (C1 et C2) et 26 mètres pour la cheminée de brique (C3) : cf. photo 2) que se joue d’une certaine façon l’avenir du site. Elles cristallisent la revendication patrimoniale, comme l’illustre bien l’affiche de la manifestation « l’art, la friche, la ville », première grande initiative de l’association la Rêverie des Allumettes, lors des journées du patrimoine de septembre 2007 (photo 6). Elles sont d’emblée associées à l’idée de risque par le propriétaire, ce qui fonde l’argumentaire de la première campagne de démolitions.

Photo 6 – Affiche de la manifestation « l’art, la friche, la ville », avec mise en exergue des cheminées

(Philippe Lefèvre, Association la Rêverie des Allumettes, septembre 2007)

C’est à propos de la démolition, lors de la première campagne de « déconstruction » que l’on a véritablement commencé à parler du devenir du site, comme en témoigne le nombre d’articles dans la presse locale (4 articles). Un tel coup de projecteur confirme le caractère emblématique de ces cheminées15.

Si cet argumentaire appuyé sur le « risque » mérite bien entendu d’être pris au sérieux, reposant sur un diagnostic16, ce qui fait sens au-delà des considérations techniques et des enjeux de sécurisation du site, c’est la chronologie des évènements (voir chronologie).

Le premier diagnostic commandé (en avril 2008), réalisé en juillet et rendu début août17 ne porte que sur les bâtiments que le Toit angevin souhaite conserver (à l’exception d’une halle promise d’emblée à la démolition), en s’appuyant sur l’analyse urbaine du cabinet Gestin-Rousseau réalisée en 2007. On peut penser que si le propriétaire avait eu la volonté de conserver ces cheminées, elles auraient figuré d’emblée dans la liste des éléments inspectés. Le diagnostic de ces cheminées a eu lieu finalement quelques mois plus tard : « le diagnostic structure concernant les cheminées a pour but de statuer sur la possibilité ou non de conserver ces ouvrages en fonction »18. Plusieurs éléments convergent pour faire apparaître cette démarche comme la recherche d’un argument incontestable pour légitimer une démolition programmée :

- La position affichée par le directeur du Toit angevin dès le début de l’année 2008 (voir ci-dessus) ;

- La commande postérieure au premier diagnostic sur l’état du site ;

- La concomitance entre le lancement de la première campagne de démolition (13 octobre 2008) et le rendu de l’étude sur les cheminées (14 octobre), laissant à penser que la décision était déjà prise. La démolition des cheminées a commencé deux semaines plus tard.

Or cette première campagne de démolition n’a concerné avant les cheminées que quelques petits bâtiments techniques. Ces derniers ne présentaient aucune gêne pour le futur aménagement, comme l’a reconnu publiquement le directeur de la société HLM19, qualifiant leur démolition « d’ânerie ». Tout laisse à penser qu’il s’agissait de « leurres » sur lesquels ont été lancés en premier les engins de démolition, avant de s’attaquer à la cible réelle de cette première campagne, dès réception de l’étude, à savoir les cheminées.

Venons en maintenant au fond de l’argumentation et à la manière dont le diagnostic technique a été interprété. D’emblée on peut constater que l’hypothèse de conservation ne concerne véritablement qu’une cheminée sur les trois :

Le diagnostic concerne en priorité la cheminée C120. Le choix de la cheminée C1 a été retenu en fonction des contraintes d’aménagement ultérieures du site (l’emplacement central de la cheminée C2 rend cette dernière plus difficilement conservable) et de l’état visuel de dégradation de la cheminée brique C3 (inclinaison importante visible, briques dégradées dans la moitié supérieure, mode de construction traditionnel basé sur le respect du noyau central rendant difficile la conservation de la cheminée sans passer par déconstruction/reconstruction des zones les plus altérées)21.

Il se trouve que la cheminée en béton en question (C1) est visiblement la plus dégradée, notamment dans sa partie supérieure.

Couronnements supérieurs totalement désintégrés sur les 3 premiers mètres :

– Ces parties sont les plus exposées aux intempéries, et soumises aux vitesses maximales de vent (donc à l’érosion). (…)

– Ces zones comprennent des cerclages métalliques, qui de par leur corrosion ont entraîné la dislocation des éléments béton.

– Nombreux blocs de plus de 100 kg sont susceptibles de tomber : zones sécurisées à maintenir en place.

Tel que relaté par la presse, cette cheminée semble justifier à elle seule, dans une figure de métonymie, la démolition des trois : « Le sommet est en très mauvais état. La démolition des cheminées est une priorité »22.

L’autre cheminée en béton (C2) étant difficile d’accès, c’est sur l’observation de cette cheminée au sommet dégradé qu’est basé l’essentiel du diagnostic :

Dans leur état actuel, la solidité des deux cheminées C1 et C2 n’est plus garantie.

Les bases (sur une hauteur de 15 m environ) et les têtes (sur 3 m environ), sont très altérées

– les bétons sont très fracturés.

– les résistances sont diminuées à cause de l’érosion (morceaux s’arrachant manuellement, matrice ayant perdu toute cohésion).

La volonté de leur conservation impose des travaux importants de renforcement et réparation.

Le diagnostic de la cheminée de brique ouvre des perspectives de conservation moins complexes :

La cheminée en brique de 25 m présente des altérations importantes en tête et sur sa moitié supérieure. (…) En revanche, les 10 premiers mètres depuis le sol sont sains et ne présentent pas de désordres importants susceptibles de remettre en cause la stabilité structurelle de cette partie. Cette cheminée peut être conservée dans la mesure où il serait prévu une déconstruction/reconstruction de sa partie supérieure23.

La conclusion du rapport hiérarchise la faisabilité et évalue le coût des restaurations éventuelles :

Il apparaît finalement que la cheminée brique C3 est celle offrant la possibilité de conservation la plus simple, moyennant toutefois des travaux de déconstruction/reconstruction de sa moitié supérieure et de réparation (rejointoiement, cerces de confinement).

Les cheminées en béton armé C1 et C2, technicité encore nouvelle en 1925, ont quant à elles été très altérées par le temps (…). Des solutions de réparations et confortements existent. Elles nécessitent la mise en œuvre de procédés technicités, auxquels s’ajoutent une accessibilité difficile et le respect des règles de sécurité en phase travaux. Le budget est évalué à ce stade d’étude à 200 k€ à 250 k€ HT de travaux pour un ouvrage24.

C’est donc au final la cheminée de brique qui parait la moins dégradée et la plus facile (et la moins coûteuse) à conserver, contrairement à ce qui figurait dans les hypothèses de départ.

Il est intéressant d’analyser dans quels termes ce diagnostic technique est rendu public, les décisions qui sont prises et la manière dont les hypothèses de conservation sont évacuées.

Deux cheminées présentaient un risque majeur. On a donc décidé d’accélérer le chantier pour éviter tout incident25.

Les études de structure menées par le bureau d’étude CERT ont démontré la dangerosité des cheminées en béton. La faible résistance au vent et l’érosion avancée du béton menaçaient en permanence de faire tomber les cheminées. Quant à la cheminée en brique, elle n’était stable que sur une hauteur de 10 mètres26.

C’est en termes de « risque majeur » et d’urgence que s’exprime le propriétaire, tonalité absente du diagnostic. C’est ainsi que 15 jours après le rendu du diagnostic, la démolition commence, alors que cela faisait près de 30 ans que les cheminées dominaient le site sans entretien et sans périmètre de protection.

Cette notion de « dangerosité » revient spécifiquement à propos des deux cheminées de béton :

Les études réalisées montrent que les deux cheminées en béton sont dangereuses. Le béton s’effrite et les ferrailles sont rouillées27.

Les études de structure menées par le bureau d’étude CERT ont démontré la dangerosité des cheminées en béton. La faible résistance au vent et l’érosion avancée du béton menaçaient en permanence de faire tomber les cheminées28.

Pour deux d’entre elles, le béton n’est plus stable, et des blocs peuvent se détacher. On ne peut donc pas les conserver, car elles sont dangereuses. à titre indicatif pour reconstruire chaque cheminée il en coûterait 200 000 euros. Cela n’a pas de sens29.

Ce commentaire tord le contenu du diagnostic qui parle de « réparation » et « confortement » possibles et non de « reconstruction ». Ce qui occulte l’idée même de « conservation ». Ajouté à cela, l’argument financier, faisant appel au « bon sens », enfonce le clou. Cette somme est à confronter au budget de la dépollution, estimé à 500 000 euros, et au coût global de l’opération, évalué à 50 millions d’euros : la restauration d’une cheminée ne représente que 0,2 % du coût global30.

Ce qui est retenu du diagnostic à propos de la cheminée de brique est également significatif :

Paradoxalement, celle en brique est saine, hormis sa partie haute. Nous pouvons la conserver à 6-7 mètres de hauteur sous le ferraillement31.

Alors que le diagnostic parle d’une hauteur saine de 10 mètres, ce qui est conservé est finalement moindre et il n’est absolument pas question de reconstruction pour la partie supérieure. On a le sentiment d’un geste a minima, pour éviter de donner l’impression de table rase.

Signalons pour finir que ces cheminées de béton, qui selon le propriétaire étaient sur le point de tomber en morceaux à tout moment, ont été longues à démolir : une semaine pour la cheminée dite C232. Les photographies de la démolition montrent d’ailleurs des parois qui semblent rester solidaires lors des interventions de la grignoteuse (photo 7).

La deuxième campagne de démolition commence début janvier 2010. Il s’agit de la principale campagne, qui ne doit laisser que les halles sélectionnées suite à l’étude d’orientation de 2007. L’argument sécuritaire est toujours présent, dans un autre registre, à propos du premier bâtiment démoli :

Nous voulons éviter l’extension à l’ensemble du site des risques avérés de squat et de vandalisme dans cette halle33.

Ainsi se termine cet article de presse qui expose la position du propriétaire :

La dépollution et les études techniques sont terminées. Nous allons entreprendre des travaux sur les deux pavillons situés à l’entrée. Et nous envisageons de sécuriser le site34.

Compte tenu du fait que plusieurs locataires sont encore présents (artistes, associations, les entreprises ayant fini par déménager), le site est resté jusqu’à présent accessible, notamment aux curieux, aux défenseurs de l’intégrité du site et aux journalistes invités aux conférences de presse in situ. Sécuriser le site permettrait au propriétaire de limiter son accès et de mieux contrôler la situation, rendant ainsi plus difficiles les revendications d’appropriation par les tenants de la patrimonialisation (Veschambre, 2008).

Derrière l’argumentaire et la logique de l’urgence : un enjeu de contrôle des sites

Si l’invocation du « risque » repose sur des argumentaires techniques qui ne peuvent être balayés d’un simple revers de main, une analyse fine de la chronologie des opérations nous montre combien cette question est instrumentalisée, afin de justifier une véritable stratégie de la démolition.

Dans les deux cas, il est frappant de constater que ces démolitions significatives (un tiers des bâtiments dans le cas des ardoisières, la moitié environ des superficies construites dans les cas des Allumettes) ont lieu alors même que les projets d’aménagement des sites sont loin d’être précis. À l’Agglomération comme à la Ville de Trélazé, on reconnaît d’ailleurs volontiers qu’il n’y a pas de projet à propos des ardoisières. Le titre d’un article du Courrier de l’Ouest résume assez bien la méthode employée : « d’abord, on démolit »35. À propos des Allumettes, l’avis défavorable de la commission d’enquête, lors de la révision partielle du POS, souligne un manque de projet solide. Pour ces deux propriétaires, les démolitions semblent constituer un préalable, sans que l’argument sécuritaire suffise à expliquer l’urgence dans laquelle elles sont opérées.

Sur la friche ardoisière, où les sites dangereux sont clôturés, la démolition, nous l’avons vu, prive un site majeur de lisibilité, en effaçant les édifices associés à l’activité de surface. Comme si on avait voulu rendre caduque la revendication d’un « patrimoine territorial », donnant à interpréter l’ancienne activité dans son ensemble, telle que l’avait formulée l’association l’Ardoise. Comme si le choix était fait de conservations ponctuelles, celle des chevalements, plus spectaculaires et laissant plus de latitude quant à l’usage du foncier.

Aux Allumettes, les démolitions ont d’emblée ciblé les cheminées, ce qui n’est pas anodin : comme l’ont déploré les services de la DRAC, elles ont sérieusement dénaturé le site, rendant un peu plus difficile une éventuelle protection au titre des monuments historiques. Ces démolitions n’ont cependant pas fait baisser la pression patrimoniale. Suite à l’annulation du PLU centre (Angers, Trélazé, Saint-Barthélemy, Avrillé) précisément sur ces questions de patrimoine (avril 2009), suite à l’attribution du label patrimoine XXe siècle aux Allumettes (mai 2009), les associations se sont faites plus pressantes. C’est alors que les démolitions ont repris, ciblant simultanément l’ensemble des bâtiments. L’argument du risque de squats et de dégradations pèse difficilement pour expliquer une action dans l’urgence, aucune construction nouvelle ne pouvant être réalisée avant l’adoption d’un nouveau PLU. La stratégie semble être celle du fait accompli : on efface les symboles que sont les cheminées, puis on détruit l’unité du site, de manière à rendre toute protection impossible et à garder les mains libres pour la suite.

Derrière l’argumentaire du risque représenté par certains édifices, on peut lire différentes formes d’affirmation d’un pouvoir sur l’espace. La démolition ainsi justifiée représente en soi une forme de marquage de la part des nouveaux propriétaires : il n’y a rien de tel qu’une intervention spectaculaire pour affirmer l’arrivée d’un nouveau pouvoir, après des décennies d’abandon des sites. Démolir sous prétexte de risques, c’est également dénaturer des sites dont la valeur patrimoniale est revendiquée fortement par certains acteurs. C’est empêcher tout d’abord d’éventuelles protections de la part de l’État, qui s’est dernièrement particulièrement intéressé aux Allumettes36. C’est réduire l’emprise que pourraient avoir des associations, jouant sur le levier patrimonial pour faire entendre leur conception des aménagements futurs. Dans les deux cas, qu’il s’agisse du promoteur privé aux Allumettes, ou de la puissance publique aux ardoisières, l’objectif semble être de garder les mains libres, de contrôler le mieux possible l’espace de la friche et de rentabiliser au mieux l’achat effectué. Aux ardoisières, l’idée de valoriser ce site, comme espace récréatif, comme espace d’activité, voire comme espace résidentiel, agrémenté de témoins emblématiques de l’extraction ardoisière, s’est imposée par rapport à la revendication d’en faire un espace à vocation prioritairement patrimoniale et mémorielle. Aux Allumettes, même s’il reconnaît avoir affaire à « un lieu chargé d’histoire sociale », le promoteur a d’abord pour objectif de rentabiliser son investissement et de construire le plus grand nombre de logements possible.

Conclusion

Pour un propriétaire, brandir la notion de « risque » constitue un levier efficace pour orienter de manière décisive un aménagements futur, sans être obligé de tenir compte d’autres acteurs (État, associations, habitants…) et d’autres intérêts, susceptibles d’intervenir par le biais de cet autre registre de légitimation qu’est le patrimoine (Veschambre, 2008). Ce constat nous conduit à interroger la notion de « sécurisation », qui est employée pour qualifier ces formes d’intervention. Tout en s’inscrivant dans un contexte juridique d’exigence accrue à l’égard des propriétaires, ce terme peut s’entendre comme une forme euphémisée de « démolition », de « nettoyage » et doit être envisagé en même temps comme le support d’une stratégie de contrôle qui ne dit pas son nom. L’instrumentalisation de la « dangerosité » dans les stratégies de démolition nous rappelle que « risque » est bel et bien devenu un nouveau paradigme de l’action publique (Ferret, 2004).